COP29联合国气候大会期间,由袁进教授带队一行四人组成的“研学团”赴大会举办地阿塞拜疆首都巴库进行了研学活动。研学时间11月14日~21日,研学活动以“山西省煤炭产业转型和发展绿色低碳能源探索”为主题,通过组织和深度参与COP29相关的边会、蓝区中国角主旨论坛等活动,达到“借鉴和吸收国内外优秀的成果及经验,探索具有山西特色的能源转型之路”的目的。

袁进教授在COP29边会上发表主旨演讲,与参会各方探讨具有山西特色的能源转型之路。研学活动取得了圆满的成果。

一、研学背景

1、 COP29简介

COP29全称《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会,由阿塞拜疆主办,旨在倡导各国减少温室气体排放,应对全球气候变化,共同推动人类可持续发展。

2024年11月11日~22日,COP29在阿塞拜疆首都巴库举办。COP29的愿景是增强雄心并促进行动,实现这一愿景的两个支柱是提高各国的自主贡献(NDCs)、国家适应计划(NAPs)和双边透明报告(BTRs),同时,通过达成一个公平且有雄心的新气候融资目标、完善《巴黎协定》第六条、加强全球金融机构以及确保私营部门承诺气候行动来促进行动。

2、COP29举办地简介

阿塞拜疆共和国(Azərbaycan Respublikası)位于西亚(里海西侧),欧亚大陆外高加索地区东南部。国土面积8.66万km²、人口1020万、GDP约800亿美元。首都为巴库。1936年成为苏联加盟共和国,1991年10月18日正式独立。

(对比:山西省面积15.67万km²、2023年末人口3466万、GDP约25698亿元<折合3547亿美元、汇率7.245>)。

阿塞拜疆被称为“火之国”,其石油和天然气资源丰富,由于天然气外泄有些地方可以形成持续燃烧的火焰。目前,石油探明储量20亿吨、地质储量约40亿吨,天然气探明储量2.55万亿立方米、远景储量6万亿立方米。油气工业是阿塞拜疆支柱产业,石油产量曾占全球50%。

巴库(Baku),阿塞拜疆的政治、文化中心,也是重要的石油基地和经济中心,被称为“石油城”。管辖面积约2192km²,人口230.31万。19世纪70年代开始工业开采石油,世界上第一口工业石油井(1873年)即位于当地;传奇的诺贝尔家族起家于巴库石油工业,被称为”巴库石油大王”。巴库经济主要依靠传统石油产业和农业。

二、研学活动

1、活动目的

研学活动以“山西省煤炭产业转型和发展绿色低碳能源探索”为主题,通过组织和深度参与COP29相关的边会、蓝区中国角主旨论坛等活动,达到“借鉴和吸收国内外优秀的成果及经验,探索具有山西特色的能源转型之路”的目的。

同时,通过参加COP29联合国会议,提升对全球气候变化紧迫性的意识,增强对缔约国及各类组织在政治、经济、文化等多方面诉求的认知,能站在更高的维度来理解中国政府执行“2030年碳达峰、2060年碳中和”政策的初心,进一步了解国际间关于能源/气候的新理念、新技术、新产业及新装备。

2、活动组织及时间

本次研学活动由政府主管部门、Agora Energy Transition China(德国能源智库)与科城能源环境研究院共同组织,研学时间11月14日~21日,研学活动包括组织和参与COP29相关边会、蓝区中国角主旨论坛、非官方合作交流等。

研学活动由太原理工大学环境工程学院袁进教授带队,秦育红教授、工程博士枚军、赵贝组成的师生团队(以下简称“研学团”)一行四人参与。袁进教授作为山西省煤炭产业转型和零碳矿山理论的引领者、山西省人大连续三届常委委员,代表山西在COP29边会上发表主旨演讲,与参会各方探讨具有山西特色的能源转型之路。

3、活动行程

11月14日~15日,自北京大兴机场出发—卡塔尔 多哈机场(转机)—巴库机场 到达;

11月16日~19日,参加COP29主场峰会、相关边会、主旨论坛等活动(17日周末休馆1天、参观巴库当地自然文化遗产);

11月20日~21日,自巴库机场出发—卡塔尔 多哈机场(转机)—北京大兴机场 回国。

三、研学内容

COP29设置两个主要活动区域—蓝区和绿区:

1)大会蓝区由《联合国气候变化框架公约》秘书处管理,仅对缔约国代表、政府间组织代表、联合国机构以及观察员代表等开放,将举办各缔约国正式谈判、世界气候行动峰会和国家展览等活动。

2)大会绿区由COP29主席国(阿塞拜疆)管理,旨在为来自各个领域的非注册代表提供一个包容性平台,欢迎公共和私营部门、政府间组织、非政府组织、研究人员、公众、青年团体、民间社会、学术界和艺术家交流关于零碳未来的愿景和想法,开展有意义的对话与合作。

本次研学团申请获批为“观察员代表”- OBSERVER,参加蓝区活动。研学期间活动包括:两个主场会(主题峰会)、组织一场边会、三场蓝区中国角论坛、一次交流沙龙、及参观绿区企业馆和蓝区各国国家馆。

1、COP29主场峰会

研学团参加了两个主题峰会(“健康日”和“食物、农业和水”主题峰会活动),现场聆听COP29各缔约国及各类组织在全球气候变化的大环境下,各自在政治、经济、文化、环境等多方面承担的责任和义务,以及各自的利益诉求,感受到“应对全球气候变化、推动人类可持续发展”的事业任重道远。

主题峰会1:

COP29于11月18日举办了“健康日”主题会,世卫组织认为健康议题是气候行动必须探讨的最关键的议题。世卫组织认提出:要加速从传统能源到清洁能源的转型;要加速建立一个更加可持续的食品体系,让人们可以有更加健康和安全的膳食;要加速健康城市规划的转型;同时,倡议各国在提交国家自主贡献(NDC)目标时,能够充分地考虑卫生健康议题。

主题峰会2:

COP29于11月19日举办了“食物、农业和水”主题会,会议提出,在全球面临气候变化、粮食危机等挑战的背景下,加强技术创新,有助于产业转型升级、提质增效,增进供应链韧性与绿色发展,进而推动粮食、能源安全与气候目标的协同。同时,对甲烷减排与粮食安全、能源安全和人类健康等领域的协同路径,提出了未来推进甲烷减排的机遇和方向。这些举措将进一步增强中国落实甲烷减排行动计划的雄心。

2、组织cop29边会

研学团于11月18日下午参与组织了一场COP29边会(1# side meetingroom),边会以“煤炭转型的经验及教训分享:煤炭地区案例研究”为主题,来自中国山西、内蒙古,波兰,拉丁美洲,哈萨克斯坦,菲律宾等国家及地区的能源官员、专家及学者参加了边会。

袁进教授在边会上做了“山西煤炭转型的政策措施”的主题演讲报告,介绍了山西省近年来开展能源转型的成就和挑战,作为能源革命综合改革试点,山西致力于到2025年将非化石能源消费比重提高到12%,2030年进一步提高到18%。在公正转型方面,山西重点推动就业安置、培养接替产业、加强生态修复,以一系列关键措施和资金保障助力公正转型,重点关注新能源、新产业、新环境和新生活四个关键领域并取得了新进展。

为了进一步实现公平公正的绿色低碳转型,袁进教授提出可以从就业人群和资金两方面入手,不断增强经济发展政策的包容性,扩大市场驱动的就业机会,为煤炭工人建立再就业平台;同时积极寻求公正转型专项资金,鼓励金融机构创新金融产品,强化金融与公正转型的融合,建议煤炭地区应“坚持转型,及早行动”(stay committed,act early)。

报告引起了参会人员的深切关注和强烈反响。

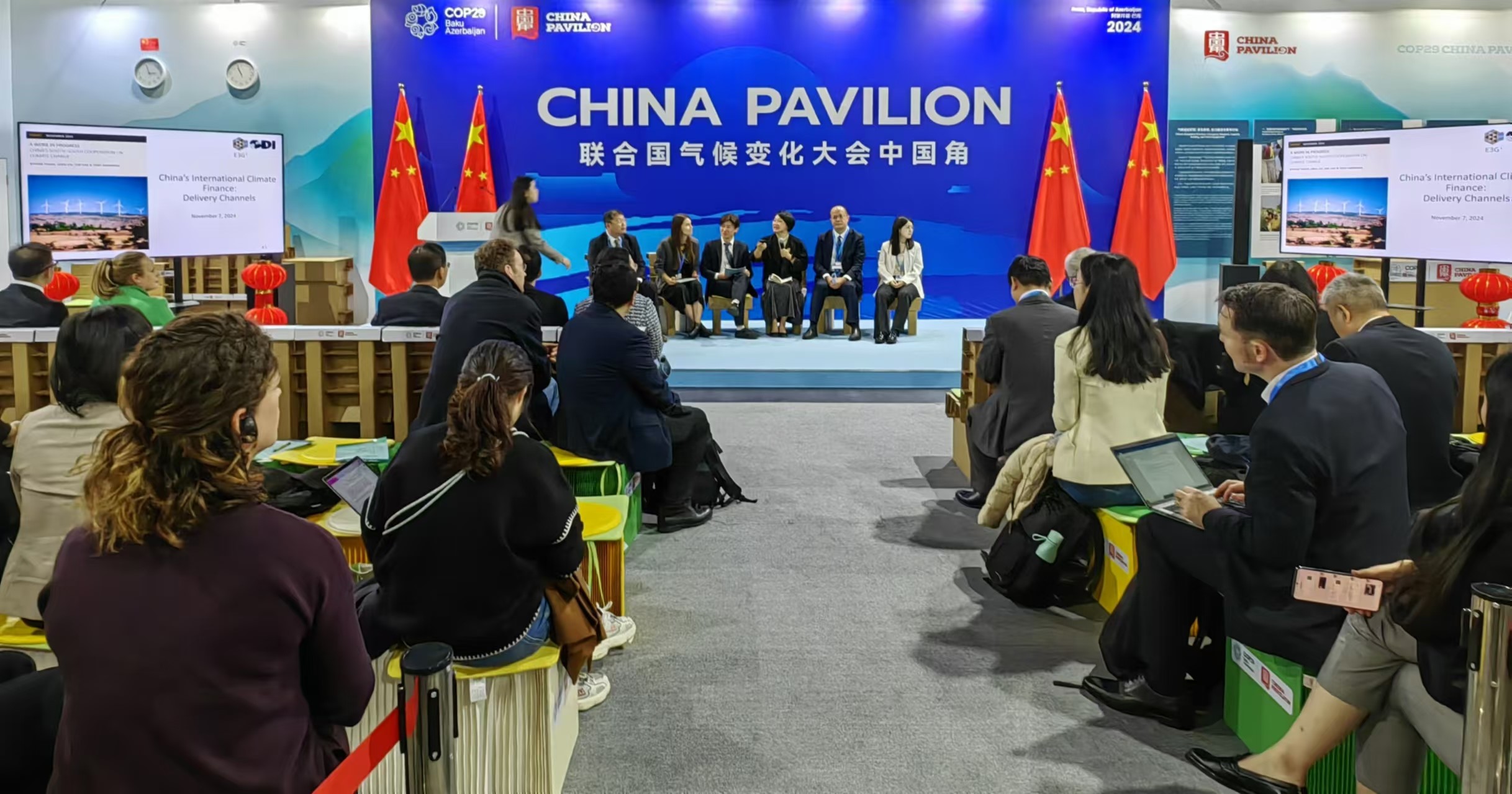

3、蓝区中国角主旨论坛边会

在COP29上,蓝区“中国角”位于巴库奥林匹克体育场国家角区东南角,占地面积300平方米,分为边会会议区、展览展示区、文化体验区、交流洽谈区、办公保障区等5个功能区域,会议期间举行主题边会、专题展览、视频展播、文化特色展示、宣传资料发放等活动。“中国角”会议区设立公众日、峰会日、新能源日、碳市场日、合作日、数字化日、气候资金与技术日、适应日、企业日、地方日等10个主题日,举办50场主旨论坛。

研学团在18~19日共计参加了蓝区中国角举办的三场主旨论坛,包括:“碳中和视野下的绿色低碳工业与建筑”、 “积极防范气候风险 建设低碳韧性城市” 、“迈向碳中和的中国可持续发展新实践”。深刻领会了中国政府把生态文明建设摆在前所未有的高度,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹。

主旨论坛1:

11月18日下午,“碳中和视野下的绿色低碳工业与建筑:3060路径上的技术突破与政策对话”主旨论坛在蓝区“中国角”举行。论坛由上海交通大学发起并主办,世界工程组织联合会工程与环境委员会、国家建筑绿色低碳技术创新中心、落基山研究所联合主办。吕文斌分享了能源研究所在《中国能源转型展望2024》中关于能源技术创新的研究成果,分析展望了不同国际合作形势下中国2060年前能源转型的路径和前景。黄震院士以“再电气化—走向零碳之路”为题发表演讲,他指出中国正面临能源绿色转型的重大机遇与挑战,而电气化是这一进程的关键环节;通过直接电气化和间接电气化,能电气化尽电气化,将推动工业、交通、建筑脱碳,走向零碳。会议期间,上海交通大学发布了《企业可持续发展评价标准报告》。

主旨论坛2:

11月19日上午,“积极防范气候风险 建设低碳韧性城市”主旨论坛在蓝区“中国角”举行,向全球分享中国应对气候变化故事,交流国内外低碳韧性城市建设经验和应对气候变化取得的进展。中国代表团团长、生态环境部副部长赵英民出席会议并作开幕致辞。赵英民指出,气候变化对自然生态系统和经济社会发展构成严重威胁,成为全球可持续发展面临的重大挑战;为强化城市应对气候变化行动,中国在全国范围内开展了81个低碳城市试点和39个深化气候适应型城市试点建设,积极探索城市低碳发展和韧性建设的经验模式。联合国秘书长气候行动特别顾问塞尔温·哈特、阿塞拜疆国会议员苏丹·玛玛多夫、宜可城地方可持续发展协会副秘书长科比·布兰德等出席论坛并致辞。

主旨论坛3:

11月19日下午,“迈向碳中和的中国可持续发展新实践”主旨论坛在蓝区“中国角”举行。会上发布了《中国可持续发展评价报告(2024)》蓝皮书,中国国际经济交流中心和哥伦比亚大学地球学院共同发布了2024年度中国可持续发展综合指数,以及各省(区、市)、主要城市可持续发展成效评价结果。报告指出,自开展评估以来,中国可持续发展综合指数已连续7年稳步提高,累计增幅达到46.8%。经济发展、社会民生、资源环境、消耗排放和治理保护五个单项指数均保持上升态势。中国正逐步形成可有效支撑经济社会绿色低碳转型和高质量发展的城市空间格局。未来,中国将以碳达峰碳中和为引领,加快经济社会发展全面绿色转型,健全绿色低碳发展机制,致力于推进人与自然和谐共生的现代化,持续为全球可持续发展提供中国方案。

4、交流沙龙及国家馆参观

研学团在COP29参会期间,参加了一次交流沙龙,并分别前往绿区企业馆、蓝区国家馆进行了参观、学习及非官方交流。

交流沙龙:

主题为“面向2030的转型青年国际合作之夜”的交流沙龙在19日晚上7:00-9:00举行,地点设置在巴库城区的剧院咖啡厅。沙龙由河畔能源俱乐部和晋院转型沙龙联合举办,参加人员包括德国Agora能源智库、美亚可持续基金会、中阿绿色发展基金会、绿色创新研究院、北京绿研院、博萃循环科技等11家国际、国内基金和研究院组织。该沙龙提供了一场面向转型国际青年和资深专家参加的轻松活泼的交流活动。

绿区企业馆:

11月16日的行程主要围绕绿区企业馆。该区展示了国际上知名企业、气候公益机构、环保组织等关于能源/气候的新理念、新技术、新产业及新装备;

同时,该区设置了对公众开放的体验气候变化的互动装置、游戏、讨论等。如国内新能源领导者和绿色发展实践者–比亚迪在绿区做了新技术展示和专题演讲,旨在推动新能源产业的可持续发展。

蓝区国家馆:

11月18~19日参观了大量的蓝区国家馆。

在COP29期间,各国国家馆都展示了清洁能源、节能减排、碳捕捉与封存等领域的最新科技成果;这些科技创新成果的应用与推广,将为全球气候治理注入新的活力与动力。

通过科技创新引领绿色革命,将逐步摆脱对化石燃料的依赖,迈向一个更加清洁、低碳的能源时代

特别亮眼的中国馆引入低碳环保理念,馆内展示了可回收的瓦楞纸椅、创新应用的稻壳纸杯、传统文创产品的现代演绎—折扇等,成功地将文化与环保理念融合,展示了中国在可持续发展领域的多元化探索。

四、研学人文考察活动

自然人文古迹:

11月17日为COP29闭馆日,研学团组织考察了巴库及周边的自然、人文古迹,领略了当地的文化风俗习惯。

沿途考察点包括: